El Despotismo Ilustrado y la Exclusión de Voces

En el siglo XVIII muchos reyes y emperadores abogaban por aplicar las mejoras y progresos de la Ilustración a sus países. Pero entendían que solo ellos y las clases dirigentes estaban en condiciones de decidir qué reformas eran necesarias y cómo debían ser ejecutadas. El Despotismo Ilustrado tenía así una visión paternalista de la política y del progreso que se llegó a resumir en la frase «todo por el pueblo, pero sin el pueblo«.

Afortunadamente, la sociedad ha evolucionado desde entonces, pero para algunos grupos sociales seguimos actuando de un modo parecido. En el siglo XX, los movimientos de personas con discapacidad dieron la vuelta a ese principio, con el lema «nada por nosotros sin nosotros«. Era un llamamiento a la participación de las personas con discapacidad en los procesos políticos, educativos, sociales y de investigación en los que se tomaban decisiones sobre sus vidas sin consultarles y sin su participación.

El Derecho a la Autorrepresentación en el Autismo

La realidad de las personas autistas no ha sido muy diferente. Incluso en contextos en los que ha primado el discurso inclusivo, las voces de los niños y niñas y hombres y mujeres autistas han estado ausentes o se han visto reflejadas únicamente a través de sus familias o los profesionales. Aunque todos los puntos de vista son necesarios, es importante distinguir entre hablar por las personas autistas y que sean ellas las que hablen desde su experiencia.

El concepto de autorrepresentación viene a concretar esa reivindicación de tener en cuenta a las personas autistas. Se refiere a que tienen el derecho de expresar sus propios intereses, motivaciones y necesidades de forma independiente y en su propio nombre, tanto de forma individual como colectiva, organizados en colectivos, redes y asociaciones.

La autorrepresentación es un derecho con un impacto real en las vidas de las personas autistas. Contribuye a la mejora del bienestar y autoestima: gracias a poder comunicar y reivindicar la propia identidad, esta se reconoce y valida, además de avanzarse en la reducción del estrés y de la necesidad de “camuflaje”. En el entorno universitario, por ejemplo, mejora el desempeño académico y reduce la tasa de abandono universitaria. Además contribuye a la mejora de las instituciones en las que las personas que se autorrepresentan, al cambiar las percepciones de la población neurotípica, mejorar las políticas en estos contextos y promover la inclusión real (1).

Además de un concepto político y de derechos, la autorrepresentación cuenta con una limitada pero ya sólida literatura de intervención psicológica y educativa. Se ha relacionado con conceptos básicos como la autodeterminación (2). La autodeterminación es la habilidad para tomar decisiones autónomas con base en el conocimiento de uno mismo, los propios derechos y objetivos. Para poder autorrepresentarse, es necesario ser capaz de tomar decisiones propias y autodeterminarse, pero a la vez, la autorrepresentación es uno de los pilares clave para que la autodeterminación sea posible en la práctica.

La autorrepresentación, por otro lado, puede y debe aprenderse. La integran una serie de elementos o competencias clave que la hacen posible (3):

- El conocimiento de sí mismo, que permite a la persona identificar sus fortalezas y necesidades.

- El conocimiento de los propios derechos, para poder reclamar apoyos y adaptaciones.

- La capacidad de comunicación, para expresarse, negociar, explicar y establecer acuerdos. La diversidad de estilos de comunicación entre personas autistas y no autistas a menudo hace que las primeras sean incomprendidas y sus reivindicaciones o necesidades desatendidas.

- El liderazgo, entendido como la capacidad de influir y ayudar a otros desde la experiencia propia.

Esta última dimensión sirve de puente entre la autorrepresentación individual y colectiva. Es esencial que cada estudiante, persona trabajadora o miembro de la ciudadanía con autismo pueda comunicar lo que desea y participar en las decisiones que le afectan. Pero, en una sociedad a menudo individualista como la nuestra es fundamental recordar que, también para las personas autistas, los mecanismos de organización colectiva son el mejor modo de apoyarse mutuamente y lograr ampliar los derechos y la participación sociales.

Ejemplos y Retos Pendientes

En este sentido, algunos países cuentan ya con una trayectoria sólida y organizaciones importantes de autorrepresentación. Un ejemplo es el Autistic Self Advocacy Network (ASAN) en el Reino Unido. Pero también en nuestro entorno se encuentra un tejido asociativo autista, como CEPAMA en el caso de las mujeres autistas o la Asamblea Autista de Sevilla.

Aunque el discurso de la autorrepresentación ha ganado fuerza, su implementación sigue siendo limitada. Por ejemplo, muchos programas educativos siguen diseñados sin la participación autista. Docentes, profesionales y administradores frecuentemente desconocen cómo fomentar estas habilidades o cómo ceder espacio. Necesitamos más espacios de co-creación con personas autistas y ofrecer canales accesibles para la participación activa y horizontal (2).

Escucha Nuestra Conversación sobre Autorrepresentación

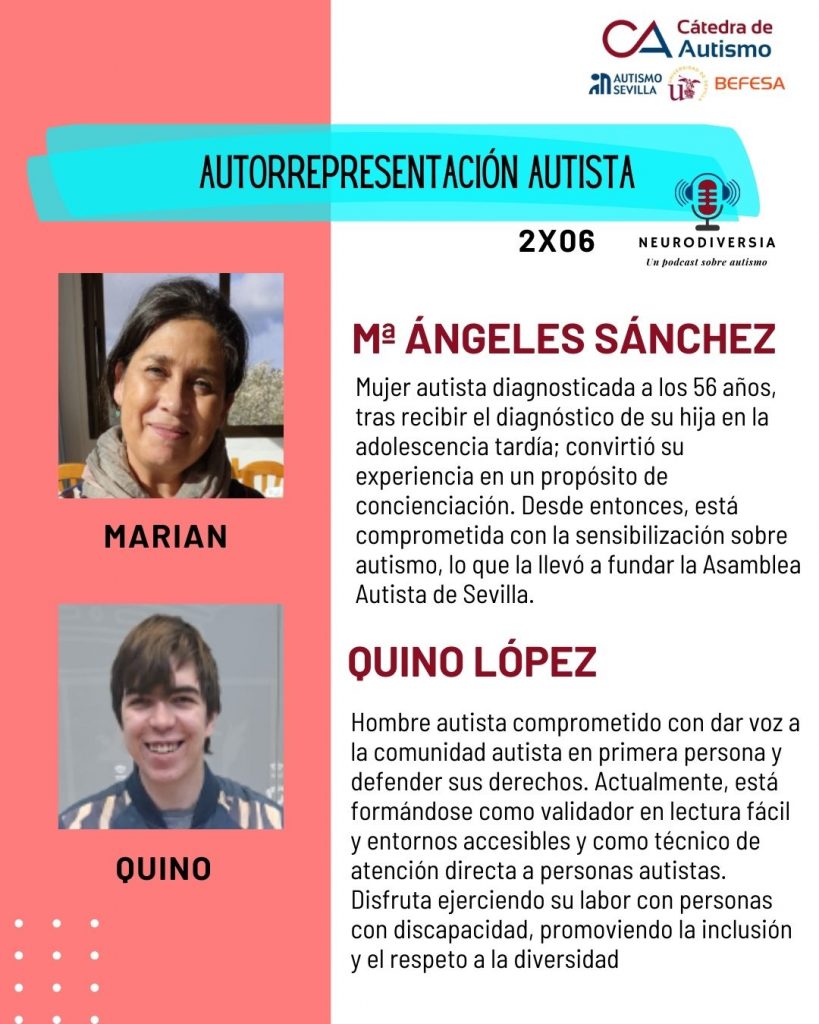

El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de la autorrepresentación y la inclusión. Te invitamos a escuchar el episodio 2×06 de Neurodiversia, donde hablamos con Quino y Marian de la Asamblea Autista de Sevilla sobre estos temas fundamentales. ¡No te lo pierdas!

https://radio.us.es/episodio/neurodiversia-episodio-2×06-autorrepresentacion-autista/

Referencias

(1) Santhanam, S., & Bellon-Harn, M. (2022). Speech-Language Pathologist’s Role in Understanding and Promoting Self-Advocacy in Autistic Adults. American Journal of Speech-Language Pathology, 31, 649-663.

(2) Zuber, W. J., y Webber, C. (2019). Self-advocacy and self-determination of autistic students: A review of the literature. Advances in Autism, 5, 107–116.

(3) Test, D. W., Fowler, C. H., Brewer, D. M., y Wood, W. M. (2005). A content and methodological review of self-advocacy intervention studies. Exceptional Children, 72, 101–125.